预约演示

电话咨询

微信咨询

扫码立即咨询

扫码立即咨询

在企业数字化转型的浪潮中,“数据驱动决策”已成为共识,但许多企业仍在“报表”与“BI分析”的认知迷雾中徘徊:二者是替代关系,还是互补?为何有的企业堆砌了满墙报表却难获洞察?为何BI工具常被业务部门视为“数据探索的钥匙”?本文将从本质差异、能力边界、价值层级三个维度深度解析,并结合超兔CRM的多表聚合引擎案例,揭示二者如何共同构建企业数据应用的完整闭环。

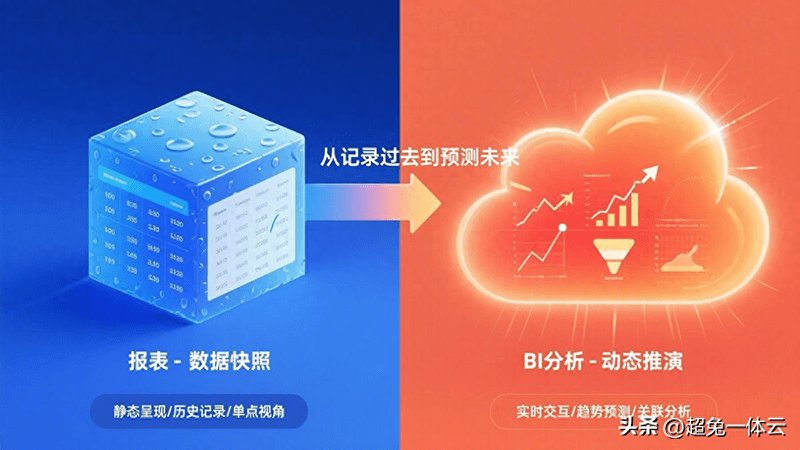

一、本质差异:从“数据快照”到“动态推演”的认知跃迁

报表的本质是“数据的静态快照”,其核心功能是将结构化数据按照预设格式(如表格、图表)呈现,解决“发生了什么”的问题。例如,销售日报会清晰列出当日各区域销售额、客户数量,但仅止步于事实记录;月度财务报表会汇总收入、成本、利润,但无法解释“某产品线毛利率下降的具体原因”。报表的价值在于信息传递的标准化——通过固定模板确保数据呈现的一致性,适合高频、低变化的业务场景(如周报、财报)。

BI分析的本质是“数据的动态推演引擎”,其核心功能是通过交互分析(钻取、联动、预测)挖掘数据背后的逻辑,解决“为什么发生”和“未来如何应对”的问题。例如,BI工具可通过销售数据与市场活动、客户属性的关联分析,定位“某区域销量下滑”的真实原因(如竞品促销、客户偏好变化);通过库存与订单的动态建模,预测“未来3个月的安全库存阈值”。BI的价值在于信息的深度加工——通过业务人员的自主探索,将数据转化为可行动的洞察。

关键区别在于“交互层级”:报表是“预设答案的填空题”,用户只能被动接收固定信息;BI是“开放的应用题”,用户可通过拖拽、筛选、关联等操作主动探索数据,甚至构建分析模型(如RFM客户分群、杜邦财务分析)。这种从“被动接收”到“主动探索”的转变,标志着企业数据应用从“记录时代”迈入“洞察时代”。

二、能力边界:从“固定展示”到“多维探索”的功能分化

报表与BI的差异,不仅体现在“呈现形式”,更体现在“技术架构”与“用户主权”的深层分化。

1. 技术架构:直连数据 vs 多维建模

传统报表工具(如FineReport)通常采用“直连数据库”模式,通过SQL查询直接提取数据并生成固定格式报表。其优势在于实时性(数据与数据库同步)和格式灵活性(支持复杂表头、多级汇总),但局限性也很明显:若需跨表分析(如关联客户表与订单表),需依赖IT人员编写复杂SQL,响应周期长;面对海量数据时,查询效率可能下降。

BI工具(如FineBI)则采用“多维建模”模式,通过预计算生成Cube(多维数据集),将分散的数据按业务逻辑(如时间、区域、产品)组织成可快速查询的结构。这种模式虽牺牲了部分实时性(需定期更新Cube),但大幅提升了分析效率——业务人员可通过拖拽维度(如“时间”“区域”)和指标(如“销售额”“毛利率”),在秒级内完成跨表、跨维度的动态分析,无需依赖IT。

2. 用户主权:IT驱动 vs 业务驱动

报表的开发权高度集中在IT部门:从需求提报(业务部门描述“想要什么样的报表”)到模板设计(IT编写SQL、调整格式),再到最终交付,整个流程周期长、灵活性低。业务部门常因“需求变更”与IT陷入“反复拉扯”,导致数据价值滞后。

BI的核心价值在于“数据民主化”:通过低代码/无代码的交互界面(如拖拽式分析、可视化建模),业务人员可自主完成数据探索——销售总监能实时查看“高价值客户的复购趋势”,财务经理能快速分析“费用异常的部门归因”,无需等待IT排期。这种“业务主导”的分析模式,将数据从“IT的技术资产”转化为“全员的业务资产”。

3. 价值层级:操作支撑 vs 战略赋能

报表的价值集中在“短期操作支撑”:通过标准化数据呈现,确保业务流程的高效运转(如每日库存预警、订单履约监控)。其价值可量化为“提升数据传递效率”,但难以直接驱动业务增长。

BI的价值则延伸至“长期战略赋能”:通过挖掘数据中的隐性关联(如“某促销活动对年轻客户的转化率提升30%”),帮助企业优化资源配置(如调整广告投放策略)、预测市场趋势(如“季节性产品的库存备货量”),甚至重构业务模式(如基于客户偏好的个性化推荐)。这种“从数据到决策”的闭环,是企业数字化转型的核心动力。

三、超兔CRM的多表聚合引擎:BI能力的具象化实践

在中小企业数字化场景中,BI的“多维度分析”能力往往因数据分散、技术门槛高而难以落地。超兔CRM的“多表聚合引擎”正是针对这一痛点的典型实践,其通过低代码的多表关联分析能力,将BI的“动态推演”价值融入业务场景。

例如,某工贸企业使用超兔CRM管理客户、订单、库存等全链路数据,但传统报表仅能展示“单个业务环节”的静态数据(如“本月订单量”“库存余额”),无法回答“哪些客户的复购率高但库存周转率低?”“哪些产品的滞销与市场活动投入不足相关?”等深层问题。

超兔的多表聚合引擎支持业务人员自主关联客户表(含客户属性、历史购买记录)、订单表(含订单时间、产品类型)、库存表(含库存周转天数、滞销预警)、采购单(采购单价、采购数量),通过拖拽维度(如“客户等级”“产品类别”)和指标(如“复购率”“库存周转天数”),快速生成“客户-产品-库存-采购”的多维分析视图。销售团队可据此定位“高复购但库存积压”的客户群体,针对性调整促销策略;供应链团队可识别“低周转但高投入”的产品,优化采购计划。

这种“无需IT介入、业务自主探索”的多表聚合能力,正是BI“动态分析”的核心体现——它打破了数据孤岛,将分散的业务数据转化为可行动的洞察,真正实现了“数据驱动决策”从理论到实践的落地。

四、总结:报表与BI的互补共生,构建数据应用完整闭环

报表与BI并非对立关系,而是企业数据应用的“前后端”:报表是“数据的出口”,通过标准化展示确保信息传递的效率;BI是“数据的入口”,通过动态分析挖掘数据的深层价值。二者的协同,构成了从“数据记录”到“决策执行”的完整链路。

对于企业而言,关键是根据自身数据成熟度选择工具组合:数据需求明确、结构稳定的企业,可优先通过报表工具(如FineReport)打通数据孤岛;数据积累充分、需深度探索的企业,需引入BI工具(如FineBI)或像超兔CRM这样的一体化平台,通过多表聚合等能力释放数据价值。唯有如此,企业才能真正实现“用数据说话、用数据决策、用数据创新”的数字化转型目标。